2025年8月の福岡・アトランタ青少年訪問団派遣事業について、訪問団員(8名)のレポートをご紹介します。

今回は5人目、筑紫丘高校 1年 黒岩さんのレポートです。

-テーマ-

アメリカの高校生の遊びについて

1. アメリカの高校生の遊びについて

私は渡米前から、「アメリカの高校生はどのように遊んでいるのか」を調べることを目的の一つとしていました。なぜなら、私自身、友人と遊ぶことが大好きであり、週末や放課後には友人と過ごす時間を大切にしているからです。

そこで、ノースアトランタ高校への体験入学の2日間を活用し、授業中や休み時間に生徒約30人にヒアリングを行いました(複数回答可)。ヒアリングでは、以下の2点について質問しました。

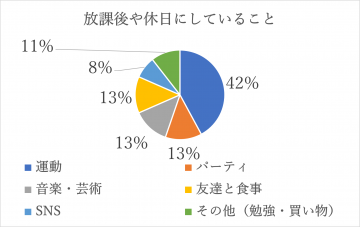

• 放課後や休日にどのようなことをして過ごしているか

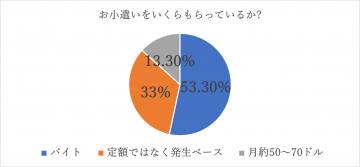

• お小遣いはどのくらいもらっているか

以下に、その結果を報告します。

<考察と気づき>

私が予想していなかった「ホームパーティ」が13%を占めており、家庭での社交が意外と多いことに驚きました。

また、最も多かった回答は「運動」でしたが、日本の部活動のように真剣に取り組むというよりは、気分転換として体を動かしている印象を受けました。

アンケートを通じて感じたのは、私が通う高校のように「部活動か勉強」という二本柱ではなく、アトランタの高校生は個人の遊び方が固定化されておらず、アメフト観戦などのイベントに多様に参加しているという点です。部活動がない分、自由時間が多く、自分の興味に応じて過ごしているようでした。

さらに、私のホストブラザーは友人と過ごすよりも、家族と過ごす時間を大切にしていました。住環境の違いもあるとは思いますが、家族で自宅の野外プールで泳いだり、自宅敷地内にあるコートでバスケットボールやピックルボールを楽しんだりしていました。日本ではあまり見られない、家族との豊かな時間の過ごし方に感銘を受けました。

<考察と気づき>

私自身、アメリカの高校生は、私のように親から定額のお小遣いをもらっていると予想していましたが、実際には半数以上の生徒がアルバイトをしており、お小遣いはもらっていないという回答が多く見られました。

アルバイト先としては、飲食店(ハンバーガーショップなど)や、夏休み期間中のプール監視員などが挙げられていました。高校生が自ら働いて収入を得るという文化は、日本とは異なる自立性を感じさせるものであり、印象的でした。

2.アメリカの高校の授業について

私が体験した授業は、スペイン語、倫理、歴史、数学の4教科でした。

スペイン語の授業では、私が福岡から来ていることを知った先生が、スペイン語の音楽動画「Bachata En Fukuoka」を流してくれました。この曲は私も初めて知ったものでしたが、福岡を題材にした作品であり、非常に嬉しく感じました。授業中には、先生から福岡についてスペイン語での質問を受け、ホストブラザーが通訳してくれました。

※この曲は、ドミニカ共和国出身の歌手ファン・ルイス・ゲラが、福岡を訪れた際に、現地の人々がバチャータやメレンゲといったラテン音楽を楽しむ姿に感銘を受け、滞在中に制作したと言われています。

授業全体の印象として、日本の高校と比べて非常に活気があると感じました。日本では先生による講義が中心ですが、アメリカではディスカッション形式が主流で、生徒の主体的な参加が重視されていました。

また、アメリカの学校では、先生が教室を移動するのではなく、生徒が各教室へ移動して授業を受けるスタイルです。先生によって授業の進め方や雰囲気が異なり、それぞれの授業に個性があり、楽しむことができました。特にスペイン語の授業では、先生と生徒の距離が近く、対話の時間が多く設けられていたのが印象的でした。

生徒の授業態度にも大きな違いがあり、驚かされました。まず、発言が非常に活発で、先生の問いかけに対して多くの生徒が積極的に手を挙げて答えていました。私の経験上、日本の高校生よりも授業への参加意欲が高いように感じました。

さらに、お菓子を食べたり、足を組んだり、飲み物を飲んだりと、日本では見られないような光景もありました。これは決してルール違反ではなく、生徒自身が自己管理を前提に「リラックスして授業に集中できる環境」を整えている文化の表れだと感じました。

協働的な学びが重視されていることを感じました。日本のように先生の解説を中心とする授業とは異なり、生徒の主体性が際立っていました。

アトランタ高校では、多様な人種の生徒たちとコミュニケーションを取ることができ、とても楽しい時間を過ごしました。皆が非常にポジティブで、相手の良いところを見つけて積極的に褒める姿勢が印象的でした。

異なる文化背景を持つ生徒同士が、互いを尊重しながら明るく接している様子は、私にとって新鮮であり、心地よいものでした。言語や価値観の違いを超えて、笑顔と称賛がコミュニケーションの中心にあることを実感しました。

3.初めてのホームステイについて

今回のホームステイは、私にとって驚きと感動の連続でした。すべてが予想を超える体験であり、ホストファミリーからいただいた温かいおもてなしは、まさに規格外でした。

ホストファザーは、海外の大学に興味を持つ私のために、ジョージア工科大学(Georgia Tech)を案内してくださり、貴重な機会となりました。

さらに驚いたのは、ホストファザーが飛行機の操縦免許を持っていたことです。6人乗りの小型機を操縦し、アトランタの街を空から案内してくれました。

アトランタの中心部には高層ビルが立ち並んでいますが、その周辺には広大で豊かな自然が広がっています。隣接するサウスカロライナ州の大きな湖や、そこから流れる川がアトランタまで続いており、機上から眺めたその優美な景色は、今でも鮮明に心に残っています。アトランタ生まれのホストファザーは、きっとこの自然の素晴らしさを私に伝えたかったのだと思います。

翌日には、近郊の自然公園をハイキングし、美しい川を間近に感じながら、野生の鹿にも出会うことができました。都市と自然が調和するアトランタの魅力を、五感で味わうことができた貴重な経験でした。

飛行機に感動の私

4.デルタ航空の日本人社員との出会いについて

デルタ航空で働く日本人社員2名とお話しする機会を得たことで、私の人生の方向性が大きくクリアになりました。

彼らはアメリカで活き活きと働いており、上下関係に縛られることなく、風通しの良い職場環境の中で、様々な人種の人々と協働することに刺激を感じている様子でした。自分の意見を自由に表現できる雰囲気や、異文化の中で柔軟に働く姿勢に、強い憧れを抱きました。

この出会いを通じて、私も将来は海外を舞台に働きたいという思いを、より強く持つようになりました。異なる価値観や文化の中で、自分らしく働くことの可能性と魅力を実感した貴重な経験でした。

5.ネイティブが使う英語表現について

体験入学中、ホストファミリーの友人から「six-seven(シックスセブン)」という表現を知っているかと尋ねられました。意味を聞いてみると、「so-so(まあまあ)」と同じようなニュアンスだと教えてくれました。

試しにその場で使ってみたところ、周囲の生徒たちが笑い出しました。どうやらこの表現は、現在アメリカの若者の間で流行しているネットスラングだったようです。

教科書には載っていない“生きた英語”に触れられたことは、非常に貴重な経験でした。言葉の意味だけでなく、使うタイミングや文化的な背景を理解することの重要性を、身をもって体感しました。

6.文化的な違いから学んだこと

アトランタでの経験を通じて、私は日本とアメリカの文化的な違いを深く実感しました。特に印象的だったのは、自己主張を明確にする文化です。

アメリカの高校では、自己主張が非常に重視されていることを強く感じました。授業中、クラスメートたちは積極的に自分の意見を述べ、質問をしたり、意見を交換したりする場面が多く見られました。教師の指示に従って静かに授業が進行する日本のスタイルとは異なり、教師とのやり取りもフレンドリーで、学生が自分の考えを自由に表現することが奨励されているようでした。

このような環境では、他人の意見に対してもオープンであり、自分の考えをしっかり伝えることが、アメリカ社会を生き抜くための重要なスキルであると感じました。

一方で、実際にアメリカに行って文化を体感したことで、日本の良さも再確認することができました。アメリカが自己主張を重視する文化であるのに対し、日本は協調性を大切にする文化です。どちらが優れているということではなく、異なる文化が存在することは当然であり、それぞれに価値があります。

異文化を学ぶ上で最も重要だと感じたのは、まず相手を知ろうとする姿勢です。文化の違いに直面したとき、すぐに否定するのではなく、相手の背景や価値観を理解しようと努めること。そして、互いの違いを認め合うことが、真の国際理解につながるのだと実感しました。

7.感謝と今後の決意

今回のアトランタ派遣にあたり、協賛いただいた大韓航空様、デルタ航空様、福岡市姉妹都市委員会、アトランタ姉妹都市委員会、そして支えてくれた両親とホストファミリーに、心より感謝申し上げます。

また、年少の私を温かく導いてくださった訪問団の先輩方、ジェームズさん、日本旅行の中村さん、福岡で見守ってくださった立花さん、本当にありがとうございました。

このメンバーで再びアトランタを訪れる日を夢見ながら、今回の経験を一生の財産として胸に刻み、これからも福岡市の親善大使として、福岡の魅力を世界に伝えていきたいと思います。自分の思い描く未来に向かって、努力を惜しまず歩んでいくことをここに誓います。